Cuento de Flannery O’Connor: El tren

De tanto pensar en el camarero casi se había olvidado de la litera. Le tocaba una de arriba. El hombre de la estación había dicho que podía darle una de las de abajo y Haze le había preguntado si no tenía de las de arriba. Al acomodarse en el asiento, Haze se había fijado en que, encima de su cabeza, el techo era redondeado. Ahí estaba la litera. Bajaban el techo y ahí estaba, y para subirte tenías que usar una escalera. No había visto ninguna escalera por ahí; supuso que las guardarían en el armario. El armario estaba justo por donde se entraba. Cuando se subió al tren había visto al camarero de pie, delante del armario, poniéndose la chaqueta del uniforme. Haze se había parado justo en ese instante, justo donde estaba.

La forma en que movía la cabeza era igual, y la nuca era igual, y el brazo lo tenía igual de corto. Se apartó del armario y miró a Haze, y Haze le vio los ojos y eran iguales; eran idénticos… así, de entrada, idénticos a los del viejo Cash, pero después eran diferentes. Se volvieron diferentes mientras los miraba; se endurecieron por completo.

¿A… a qué hora bajan las camas? —farfulló Haze.

—Falta mucho todavía —contestó el camarero, y volvió a buscar otra vez dentro del armario.

Haze no supo qué más decirle. Se fue para su compartimento.

El tren era ahora una mancha gris que avanzaba rauda dejando atrás atisbos de árboles, campos veloces y un cielo inmóvil que se oscurecía mientras se alejaba. Haze reclinó la cabeza en el respaldo y miró por la ventanilla, la luz amarillenta del tren lo bañaba con su tibieza. El camarero había pasado dos veces: dos veces hacia atrás y dos veces hacia delante, y la segunda vez que había pasado hacia delante le había echado a Haze una mirada severa, y luego había seguido su camino sin decir nada; Haze se había dado la vuelta para verlo marchar tal como había hecho la vez anterior.

Hasta su forma de andar era igual. Todos los negros de la quebrada se parecían. Eran unos negros de un tipo muy personal, pesados y calvos, pura roca. En sus tiempos, el viejo Cash había pesado noventa kilos, sin un gramo de grasa, y no levantaba más de metro cincuenta y cinco del suelo. Haze quería hablar con el camarero. ¿Qué le comentaría el camarero cuando él le dijese: «Soy de Eastrod»? ¿Qué le diría él?

El tren había llegado a Evansville. Subió una señora y se sentó enfrente de Haze. Eso significaba que a ella le tocaría la litera que había debajo de la suya. La mujer comentó que le parecía que iba a nevar. Dijo que su marido la había llevado en coche hasta la estación y le había dicho que sería toda una sorpresa si no nevaba antes de que él estuviera de vuelta en casa. Tenía que recorrer quince kilómetros; vivían en las afueras. Ella iba a Florida, a visitar a su hermana. Nunca había tenido tiempo de hacer un viaje tan largo. La vida era así, las cosas iban pasando una detrás de la otra, y daba la impresión de que el tiempo volaba tanto que ya no sabías si eras joven o vieja. Puso una cara como si el tiempo la hubiese engañado al pasar el doble de deprisa cuando ella dormía y no podía vigilarlo. Haze se alegró de tener a alguien que le diera conversación.

Se acordó de cuando era niño, cuando su madre y él y los demás niños iban a Chattanooga en el ferrocarril de Tennessee. Su madre siempre se ponía a conversar con los demás pasajeros. Era como un viejo perro de caza al que acababan de soltar y salía corriendo, olía cada piedra y cada palo y olfateaba alrededor de cada objeto con el que se encontraba. Y además se acordaba de todos ellos. Años más tarde, de repente se preguntaba qué sería de aquella señora que iba a Fort West, o se preguntaba si el vendedor de biblias había conseguido sacar a su mujer del hospital. Sentía una especie de anhelo por la gente, como si lo que le pasaba a las personas con las que conversaba le pasara a ella. Era una Jackson. Annie Lou Jackson.

«Mi madre era una Jackson», dijo Haze para sus adentros. Había dejado de prestar atención a la señora, aunque seguía mirándola a la cara y ella creía que la escuchaba.

«Me llamo Hazel Wickers —dijo—. Tengo diecinueve años. Mi madre era una Jackson. Me crié en Eastrod, Eastrod, Tennessee». Pensó otra vez en el camarero. Le preguntaría al camarero. De pronto se le ocurrió que el camarero podía ser hijo de Cash. A Cash se le había fugado un hijo. Eso pasó antes de que Haze naciera. Aun así, seguro que el camarero conocía Eastrod.

Haze miró por la ventanilla y vio las negras siluetas giróvagas adelantándolo a toda velocidad. Si cerraba los ojos, entre cualquiera de ellas, distinguía Eastrod de noche, y lograba encontrar las dos casas con el camino en medio, y la tienda, y las casas de los negros, y aquel granero, y el trozo de valla que se internaba en el prado, entre gris y blanco, con la luna en lo alto. Era capaz de ver la cara de la mula suspendida encima de la valla y ahí la dejaba, para que sintiera la noche. El también la sentía. Sentía su suave caricia en el aire. Había visto a su mamá acercarse por el sendero y secarse las manos en el mandil que acababa de quitarse, la había visto aparecer sombría como si fuese la encarnación de la noche y luego de pie en la puerta: Haaazzzeee, Haaazzzeee, ven aquí. El tren lo decía por él. Quiso levantarse e ir a buscar al camarero.

—¿Vas para tu casa? —le preguntó la señora Hosen. Se llamaba señora de Wallace Ben Hosen; de soltera se apellidaba Hitchcock.

—¡Ummm! —exclamó Haze, sobresaltado—, me bajo en… me bajo en Taulkinham.

La señora Hosen conocía a algunas personas en Evansville que tenían un primo en Taulkinham… un tal señor Henrys, no estaba segura. Siendo de Taulkinham, Haze debía de conocerlo. ¿Alguna vez había oído hablar de…?

—Yo no soy de Taulkinham —refunfuñó Haze—. Yo no sé nada de Taulkinham.

No miró a la señora Hosen. Sabía lo que le iba a preguntar; vio venir la pregunta y vino:

—¿Y se puede saber dónde vives?

Quería huir de ella.

—Eso estaba allí —murmuró, revolviéndose en el asiento, Luego añadió—: Es que no m’acuerdo, estuve una vez pero… esta es la tercera vez que voy a Taulkinham —se apresuró a explicar; la cara de la mujer había surgido ante él y lo miraba con fijeza—, no volví más desde aquella vez que fui y yo tenía seis años. No sé na d’ese lugar. Una vez vi ahí un circo pero no…

Oyó un ruido metálico al final del vagón y se asomó para ver de dónde venía. El camarero iba bajando las paredes de los compartimentos del principio del vagón.

—Tengo que ver al camarero —dijo Haze, y escapó pasillo abajo.

No sabía qué le iba a decir al camarero. Cuando lo tuvo delante seguía sin saber qué le iba a decir.

—Supongo que se prepara pa hacerlas ya —comentó Haze.

—Así es —dijo el camarero.

—¿Cuánto tarda en hacer una? —preguntó Haze.

—Siete minutos —contestó el camarero.

—Yo soy de Eastrod —dijo Haze—. Soy de Eastrod, Tennessee.

—Pues eso no está en esta línea —le aclaró el camarero—. Te has equivocado de tren si cuentas con llegar a un sitio como ese.

—Voy a Taulkinham —dijo Haze—. Me crié en Eastrod.

—¿Quieres que te haga la litera ahora mismo? —le preguntó el camarero.

—¿Eh? —respondió Haze—. Eastrod, Tennessee. ¿Que n’oyó hablar de Eastrod?

El camarero bajó un lateral del asiento.

—Yo soy de Chicago —le dijo.

Echó las cortinas de ambas ventanillas y bajó el otro asiento. Hasta la nuca era la misma. Cuando se agachó, se le vieron tres pliegues. Era de Chicago.

—Estás justo en medio del pasillo. Vendrá alguien y va a querer pasar —le dijo, y le dio la espalda a Haze.

—Me parece que mejor me voy a sentar un rato —dijo Haze sonrojándose.

Al regresar a su compartimento, notó que la gente lo observaba con atención. La señora Hosen miraba por la ventanilla. Se volvió y lo examinó con suspicacia; luego dijo que todavía no se había puesto a nevar, ¿verdad?, y soltó una parrafada.

Imaginaba que a esa hora su marido se estaría preparando la cena. Ella pagaba a una chica para que le hiciera la comida, pero para la cena se arreglaba solo. Le parecía que eso, de vez en cuando, no le hacía daño a ningún hombre. Al contrario, pensaba que a él le venía bien. Wallace no era gandul, pero no tenía ni idea de lo sacrificado que era ocuparse todo el santo día de la casa. La verdad es que no sabía cómo iba a sentirse en Florida con alguien sirviéndola todo el rato.

El camarero era de Chicago.

Hacía cinco años que ella no se tomaba vacaciones. La última vez había ido a ver a su hermana a Grand Rapids. El tiempo vuela. Su hermana se había mudado de Grand Rapids a Waterloo. Si llegaba a cruzarse ahí mismo con los hijos de su hermana, no sabía bien si iba a ser capaz de reconocerlos. Su hermana le había escrito que estaban tan grandes como su padre. Las cosas cambiaban deprisa, le decía. El marido de su hermana había trabajado en la compañía del agua de Grand Rapids, tenía un buen puesto, pero en Waterloo, se…

—Estuve allí la última vez —dijo Haze—. No me bajaría en Taulkinham si eso estuviera allí; se vino abajo como… no sé… como…

—Debes de estar pensando en otra Grand Rapids —le dijo la señora Hosen frunciendo el ceño—. La Grand Rapids de la que yo te hablo es una ciudad grande y está donde ha estado siempre.

Lo miró con fijeza un instante y luego continuó: cuando estaban en Grand Rapids se llevaban bien, pero en Waterloo él se dio a la bebida. Su hermana tuvo que sacar adelante la casa y educar a los niños. La señora Hosen no lograba entender cómo podía pasarse ahí sentado año tras año.

La madre de Haze nunca había hablado demasiado en el tren; más bien escuchaba. Era una Jackson.

Al cabo de un rato, la señora Hosen dijo que tenía hambre y le preguntó si quería acompañarla al vagón restaurante. Le dijo que sí.

El vagón restaurante estaba lleno y había gente esperando turno para entrar. Haze y la señora Hosen hicieron media hora de cola meciéndose en el estrecho pasillo; de cuando en cuando, se pegaban a los costados para dejar paso a un goteo de gente. La señora Hosen se puso a conversar con la mujer que tenía al lado. Haze miraba la pared con cara de tonto. Nunca se hubiera animado a ir solo al vagón restaurante; menos mal que había encontrado a la señora Hosen. Si ella no llegaba a estar hablando, él le hubiera contado con inteligencia que había estado allí la última vez y que el camarero no era de allí, pero que se parecía bastante a los negros de la quebrada, también se parecía al viejo Cash lo suficiente para ser su hijo. Se lo hubiera contado durante la comida. Desde donde estaba no se veía el vagón restaurante; se preguntó cómo sería por dentro. «Como un restaurante», imaginó. Pensó en la litera. Cuando terminara de comer, seguro que la litera estaba hecha y se podía subir a ella. ¿Qué diría su mamá si lo viera ocupando una litera en un tren? Seguro que ella nunca llegó a imaginar que eso iba a pasar. Cuando se acercaron un poco más a la entrada del vagón restaurante, vio el interior. ¡Era igualito a un restaurante de la ciudad! Seguro que su mamá nunca llegó a imaginar que sería así.

Cada vez que alguien salía del vagón restaurante, el encargado le hacía señas a las personas del principio de la cola; a veces le hacía señas a una sola persona, a veces a varias. Pidió que entraran dos personas, la cola avanzó y Haze, la señora Hosen y la mujer con la que conversaba quedaron al final del vagón restaurante, mirando hacia el interior. Al cabo de poco, se marcharon dos personas más. El hombre hizo una seña y entraron la señora Hosen y la mujer; Haze las siguió. El hombre detuvo a Haze y le dijo: «Dos nada más», y lo hizo retroceder hasta la puerta. Haze se puso colorado como un tomate. Intentó colocarse detrás de la persona que iba antes que él y luego intentó abrirse paso en la cola para regresar al vagón en el que viajaba, pero había demasiada gente apretujada cerca de la puerta. Tuvo que quedarse allí de pie y aguantar que todos lo miraran. Durante un rato nadie se marchó y tuvo que quedarse ahí de pie. La señora Hosen no volvió a fijarse en él. Al final, la señora que se encontraba al fondo del vagón restaurante se levantó y el encargado agitó la mano, Haze vaciló, vio la mano agitarse otra vez y entonces avanzó, recorrió el pasillo tambaleándose y, antes de llegar a su sitio, chocó contra dos mesas y se le cayó encima el café de alguien. No miró a las personas que estaban sentadas a su mesa.

Pidió lo primero que vio en el menú y, cuando se lo sirvieron, se lo comió sin pensar en lo que era. La gente con la que compartía mesa había acabado y notó que esperaban y, mientras, aprovechaban para verlo comer.

Cuando salió del vagón restaurante se sentía débil y las manos le temblaban solas, con movimientos imperceptibles. Era como si hubiera pasado un año desde que había visto al encargado hacerle señas para que se sentara. Se detuvo entre dos vagones; para despejarse inspiró hondo el aire frío. Funcionó. Cuando regresó a su vagón, todas las literas estaban montadas y los pasillos, oscuros y siniestros, flotaban envueltos en un verde espeso. Se dio cuenta otra vez de que tenía una litera, de las de arriba, y de que ya podía meterse en ella. Podía tumbarse y subir la persiana un poquito para mirar y vigilar —justo lo que pensaba hacer— y ver cómo pasaban las cosas de noche desde un tren en marcha. Podía observar la noche en movimiento.

Cogió el macuto, se fue al lavabo de caballeros y se puso la ropa de dormir. Un cartel indicaba que había que avisarle al camarero para subir a las literas de arriba. Se le ocurrió de repente que a lo mejor el camarero era primo de algunos de los negros de la quebrada; podía preguntarle si tenía algún primo en Eastrod, o en Tennessee. Fue pasillo abajo, a buscarlo. A lo mejor podían charlar un poco antes de que él se metiera en la litera. No encontró al camarero al final de vagón y se fue para la otra punta. Al ir a doblar chocó con algo pesado, color rosa, que lanzó un grito ahogado y masculló:

«¡Serás torpe!». Era la señora Hosen envuelta en un salto de cama rosa, con la cabeza llena de bigudíes. Se había olvidado de ella. Daba miedo verla con el pelo brillante, peinado para atrás y esos rizadores que parecían setas negras enmarcándole la cara.

Ella trató de avanzar y él quiso dejarla pasar, pero los dos se movieron a la vez. A ella se le puso la cara morada salvo por unas manchitas blancas que no se le encendieron.

Se puso tiesa, se quedó inmóvil y le preguntó:

—¿Se puede saber qué es lo que te pasa?

El se escurrió como pudo, salió corriendo pasillo abajo y chocó con tal fuerza contra el camarero que este perdió el equilibrio y él le cayó encima; la cara del camarero quedó muy cerca de la suya, era clavado al viejo Cash Simmons. Por un instante no pudo quitarse de encima del camarero por estar pensando en que era Cash, y musitó:

«Cash», y el camarero se lo sacó de encima, se levantó y se alejó pasillo abajo, a toda prisa, y Haze se incorporó como pudo, fue tras él y le dijo que quería subirse a su litera mientras pensaba: «Es pariente de Cash», y entonces, de repente, como si alguien se lo hubiera soltado cuando estaba distraído: «Este es el hijo que se le fugó a Cash». Y luego: «Conoce Eastrod y no quiere saber nada, no quiere hablar de eso, no quiere hablar de Cash».

Se quedó mirando mientras el camarero le ponía la escalera para subir a la litera; luego subió sin dejar de mirar al camarero; veía a Cash, aunque distinto, no tenía los mismos ojos, y cuando estaba a medio subir, dijo, sin dejar de mirar al camarero:

—Cash está muerto. Un puerco le pegó el cólera.

El camarero se quedó con la boca abierta y, observando a Haze con desdén, masculló:

—Soy de Chicago. Mi padre era empleado del ferrocarril.

Haze se le quedó mirando y se echó a reír: un negro empleado de ferrocarril; y rió otra vez y el camarero apartó la escalera con un movimiento del brazo tan brusco que Haze tuvo que agarrarse de la manta.

Se acostó boca abajo en la litera, temblando por la forma en que había subido. El hijo de Cash. De Eastrod. Pero que no quería saber nada de Eastrod, que odiaba Eastrod.

Siguió acostado boca abajo durante un rato, sin moverse. Era como si hubiese pasado un año desde que se había caído en el pasillo encima del camarero.

Al cabo de un rato se acordó de que, en realidad, estaba en la litera, se dio la vuelta, encendió la luz y miró a su alrededor. No había ventana.

En la pared del costado no había ninguna ventana. No se subía hacia arriba para convertirse en ventana. No había ninguna ventana disimulada en la pared. Había como una red de pesca en toda la pared del costado, pero no había ninguna ventana. Por un instante, se le pasó por la cabeza que eso era obra del camarero: le había dado esa litera que no tenía ventana, solo una red de pesca colgando a lo largo, porque lo odiaba. Seguro que eran todos iguales.

El techo encima de la litera era bajo y curvo. Se acostó. El techo curvo daba la impresión de no estar bien cerrado; daba la impresión de estar cerrándose. Se quedó acostado un rato, sin moverse. Notó en la garganta como una esponja con sabor a huevo. En la cena había tomado huevos. Ahora los notaba en la esponja que tenía en la garganta. Justo en la garganta los tenía. No quería darse la vuelta, tenía miedo de que se movieran; quería que la luz estuviera apagada; quería que estuviera oscuro.

Levantó la mano sin darse la vuelta, tanteó en busca del interruptor, le dio y la oscuridad le cayó encima, y después se hizo menos intensa por la luz que se filtraba por el espacio sin cerrar, como de un palmo. Quería que la oscuridad fuera completa, no que estuviera diluida. Oyó al camarero acercarse por el pasillo, sus pasos mullidos en la alfombra, avanzaba sin pausa, rozando las cortinas verdes, luego los pasos se fueron perdiendo a lo lejos hasta que no se oyeron más. El camarero era de Eastrod.

Era de Eastrod pero no quería saber nada de ese lugar. Cash no lo hubiera reclamado.

No lo hubiera querido. No hubiera querido nada que llevara una chaquetilla blanca y ajustada y anduviera con una escobilla en el bolsillo. La ropa de Cash tenía la misma pinta que si la hubiesen guardado un tiempo debajo de una piedra; y olía como los negros. Pensó en cómo olía Cash, pero el olor que le vino era el del tren. En Eastrod ya no quedaban negros de la quebrada. En Eastrod. Al entrar por el camino vio en la oscuridad, en la penumbra, la tienda de comestibles cerrada con tablas y el granero abierto donde la oscuridad andaba suelta, y la casa más pequeña medio desmontada, sin porche ni suelo en la entrada. Se suponía que debía ir a casa de su hermana en Taulkinham la última vez que estuvo de permiso, al volver del campamento de Georgia, pero no quería ir a Taulkinham y había regresado a Eastrod pese a que sabía lo que se iba a encontrar: las dos familias desperdigadas por los pueblos y hasta los negros que vivían en el camino se habían marchado a Memphis, a Murfreesboro y a otros sitios. Él había vuelto a dormir en la casa, en el suelo de la cocina, y del techo se había desprendido una tabla que le había caído en la cabeza y hecho un corte en la cara. Pegó un salto, como si notara la tabla, y el tren dio una sacudida, se detuvo y volvió a arrancar. Recorrió la casa para comprobar que no quedara nada que conviniera llevarse.

Su mamá siempre dormía en la cocina y guardaba allí su ropero de nogal. En ninguna parte había otro ropero así. Su mamá era una Jackson, había pagado treinta dólares por aquel ropero y no había vuelto a comprarse nada grande. Y ahí se lo dejaron. Él calculó que en el camión no había quedado sitio para llevarlo. Abrió todos los cajones.

En el de arriba de todo encontró dos trozos de bramante y nada en los demás. Le pareció raro que no hubiera entrado nadie a robar un ropero como aquel. Cogió el bramante, ató las dos patas a unas tablas sueltas del suelo y dejó una hoja de papel en cada uno de los cajones: ESTE ROPERO PERTENECE A HAZEL WICKERS. NO ROBAR. AL QUE LO ROBE LO VOY A PERSEGUIR Y LO VOY A MATAR.

Así ella descansaría mejor sabiendo que el mono estaba protegido de alguna manera.

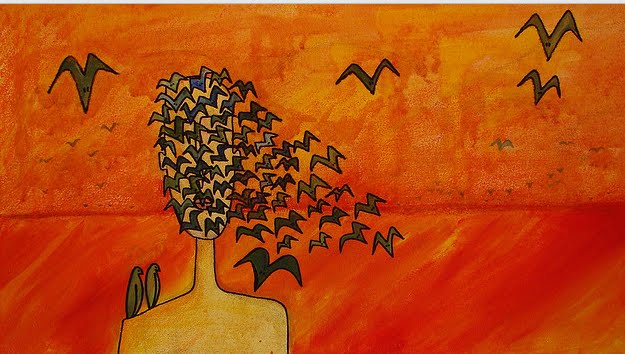

Si ella llegaba a buscarlo por la noche, lo vería. Haze se preguntó si alguna vez su mamá caminaba de noche y pasaba por ahí… si pasaba con aquella expresión en la cara, inquieta y fija, si subía por el sendero y recorría el granero abierto por todas partes y si se paraba en la penumbra, cerca de la tienda de comestibles cerrada con tablas, si se acercaba intranquila con aquella expresión en la cara como la que él le había visto a través de la grieta cuando la bajaban. Le había visto la cara a través de la grieta cuando le ponían la tapa, había visto la sombra que le nubló la cara y le hizo torcer la boca como si no estuviera contenta de descansar, como si fuera a levantarse de un salto, apartar la tapa y salir volando como un espíritu que iba a estar satisfecho, pero ellos encerraron dentro al espíritu. A lo mejor ella iba a salir volando de ahí dentro, a lo mejor iba a levantarse de un salto; tremenda, como un enorme murciélago que se colaba por la rendija, la vio salir volando de ahí pero la oscuridad caía sobre ella, se cerraba todo el tiempo, se cerraba; desde dentro la vio cerrarse, acercarse más y más, tapando la luz y el cuarto y los árboles que se veían por la ventana, por la rendija que se cerraba más deprisa, más negra. Abrió los ojos, vio que la tapa bajaba, se levantó de un salto, se coló por la grieta y se quedó ahí moviéndose, qué mareo, la tenue luz del tren le permitió ver poco a poco la alfombra del suelo, moviéndose, qué mareo. Se quedó ahí, mojado y frío, y vio al camarero en el otro extremo del vagón, una silueta blanca en la oscuridad, ahí de pie, observándolo sin moverse. Las vías describieron una curva y él, mareado, cayó de espaldas en la intensa calma del tren.

EN WWW.NARRATIVABREVE.COM

Un comentario en “Laboratorio sobre textos de Kawabata para narradores.”